教育学科教育学専攻生涯教育学専修

社会人・青少年・女性・高齢者を対象とする教育活動や彼/彼女らの学びについて、多様なアプローチからせまります。地域や職場等で展開する教育・学習について、知識や理論を修得するとともに、分析する力を身につけます。

- 取得できる学位

- 学士(教育学)

- 取得できる教員免許状

- 社会(中学1種)

- 地理歴史(高校1種)

- 公民(高校1種)

- 特別支援学校(1種)

特色

- 1

- 教育学に加え、社会学、行政学、ジェンダー論、高等教育論などの観点から考えます。

- 2

- アンケート調査、インタビュー調査などの調査法のスキルに関する授業があります。

- 3

- 社会との関係を重視し、国内外の人々や団体とのネットワークの形成を目指しています。

激変する社会――社会人、高齢者、そして子どもたちのための多様な教育の姿を考えます

長寿社会の進展や急速な技術革新を背景に、生涯を通じた学びの重要性が強調されるようになりました。「人生100年時代では、これまでのライフプランは通用しない」「AI時代に必要なスキルを獲得しよう」等々。こうしたなか、生涯教育・生涯学習をめぐって考えなければならないことは山のようにあります。年齢主義が強い日本では、社会人の学び直しはほとんど展開されてきませんでした。この状況をどう打破するのか。女性の社会進出を支える制度についても十分に機能しているわけではありません。地域のありようも徐々に変わっていますし、情報技術の発展が趣味・教養の学びのかたちにも影響を与えています。生涯教育について学ぶこと。自己実現、人々の連帯、ネットワーク、まちづくり再生、OJT、越境学習、政策等々について、歴史や諸外国の経験、あるいは理論やデータに手がかりを得ながらその姿を探ること。それは、学びという次元を超え、生き方、社会を描くことにもつながります。

卒業後の進路も多様です。大学院進学、各種社会教育施設・児童館等の職員、学校教員・職員、国家・地方公務員、家庭裁判所調査官、企業内教育担当者、NPO/NGO職員、地域コーディネーターといった生涯教育・生涯学習と関連の深い領域のみならず、さまざまな民間企業においても活躍しています。また、中学校「社会」、高校「地理歴史」「公民」、特別支援学校の教員免許、社会教育主事、社会教育士、図書館司書、博物館学芸員の資格も取得することができます。

生涯教育学専修 4年

自ら貪欲に学びの場を求めた4年間でした

私は、陸上競技やクラシックピアノなど、幼少期から常に何かに「熱中」してきました。しかし大学入学の2020年、パンデミックは「熱中」を奪っていきました。

「大学らしいことをしたい」

その一心でプロフェッショナルズ・ワークショップに飛び込みました。高い熱量で取り組む学生、学生と同じ視点に立って議論してくれる社会人の方々。まさに私の求めていた「熱中」がそこにありました。翌年も同ワークショップへ参加し、3年次には、地域連携ワークショップに参加しました。3年間でさまざまな価値観に触れることに「熱中」し、4年次にはドイツへの短期留学を実現させました。パンデミックの影響で留学センターの短期留学プログラムが復活しないなか、第二外国語受講時にお世話になった先生にプログラムを紹介していただきました。

生涯教育学専修での学びは、学問としての「生涯教育」にとどまらず、「授業の外にある学びの場」に気づかせてくれました。貪欲に学びの場を探求した先に初めて「機会」が生まれます。「熱中」は待っているだけではやってきませんでした。しかし、自分から「熱中」を求めたとき、その機会は自ずと広がっていくことを学びました。

授業紹介

生涯学習基礎演習

この授業では、皆さんが受けてきた学校教育ではなく、図書館や博物館、大学といった地域の様々な生涯学習の場に着目します。それらの場で生涯学習がどのように行われているのかを学ぶことを通じて、調べる・書く・発表する・議論するといった大学での学びの基礎となるアカデミック・スキルを身に付けていきます。授業は少人数のクラス制で、グループ学習と教員によるフィードバックを交えながら進みます。

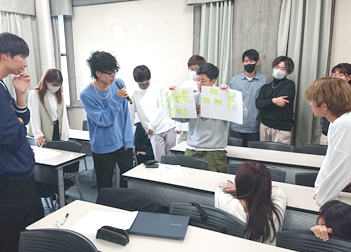

生涯教育研究

「人生100年時代」「リカレント教育」という掛け声のもと、社会人の学びへの注目は徐々に高まっています。他方で、これまで早稲田大学は、多くの社会人に学習の場を提供してきました。本授業では、大人の学びの特徴を修得したうえで、「早稲田大学が提供する社会人教育プログラム」を企画してもらいます。プログラムの企画という作業を通して、理論や専門知識を実際の場面に応用するということについて考えてもらいます。

進路状況

幅広い分野の一般企業へ就職

在学中は、生涯教育の専門的職員である社会教育主事、社会教育士の基礎資格が取得できます。科目の選択により、中学・高校・特別支援学校の教員免許状、図書館司書、博物館学芸員の資格を得ることもできます。

卒業後の進路は、国家・地方公務員、生涯教育関連専門職員、中学・高校教員、家庭裁判所調査官、さらに、製造、金融、マスコミなどの幅広い分野の一般企業に就職しています。

大学院進学者には大学院教育学研究科への推薦入学制度があり、大学教員として活躍している卒業生も少なくありません。

2018~2022年度卒業生データ

![教育学科[教育学専攻]教育学専修](./assets/img/modules/sub/ct1_2/career-graph.svg)